PFM canta Fabrizio De André Anniversary live@Teatro Alfieri, Torino, 6 Maggio 2024

1980, il mio primo ingenuo approccio con Fabrizio De André fu la cassetta di “Fabrizio De André In Concerto con arrangiamenti PFM-registrato dal vivo a Firenze e Bologna, 13-14-15-16/1/1979”. Un disco che diventerà uno dei grandi live della musica italiana, per come fu suonato, per gli arrangiamenti, per quello che ha rappresentato e rappresenta ancora oggi: quell'incontro/scontro tra rock e poetica cantautorale. Anche in Italia si poteva fare seguendo l'esempio di "Bob Dylan con The Band" dirà Franz Di Cioccio.

"La nostra tournée è stata il primo esempio di collaborazione tra due modi completamente diversi di concepire e eseguire le canzoni. Un’esperienza irripetibile perché PFM non era un’accolita di ottimi musicisti riuniti per l’occasione, ma un gruppo con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco, un giorno hanno preso tutto questo e l’hanno messo al mio servizio…" raccontò De André.

Avevo sette anni e un’ attrazione per quel pezzo di plastica arancione con il timbro Siae blu di una volta in bella evidenza. Cassetta conservata ancora oggi con maniacale cura, che quando girava nell'impianto stereo nuovo di pacca e costato sacrifici a mio padre, arrivati quasi alla fine del lato B, faceva uscire una frase che qualcuno in famiglia sottolineava sempre con velata ironia, soffermandosi sull’ultima parola della seconda strofa, e io ridevo a crepapelle senza sapere bene il perché. Qualche anno dopo, tutto sarebbe stato più chiaro: “passano gli anni i mesi, e se li conti anche i minuti. È triste trovarsi adulti senza essere cresciuti, la maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo”.

Erano le parole di ‘Un Giudice’. Quella cassetta arrivò improvvisa a svegliarmi, forse perfino troppo presto, questo concerto "PFM canta Fabrizio De André, Anniversary" (e sono ormai 45 anni) è arrivato altrettanto improvviso. Regalo di un'amica all'ultimo momento. "

Ho un biglietto in più. Vieni?". Grazie! Perché no? Mi son detto. Sarei andato a chiudere un cerchio della mia vita iniziato in diretta nel 79, anche se mancano alcuni protagonisti, il principale sicuramente. A Torino piove e la città è quindi libera di riempire l'aria con il meglio di sé stessa: sprigionare tutta la sua arcana bellezza da vecchia capitale. Quegli specchi d'acqua dove a tarda notte i palazzi e i monumenti si specchiano donano antica magia che ogni volta rapiscono. Almeno me. Arrivo presto per un aperitivo, ma mentre aspetto la mia amica sbircio davanti al teatro proprio mentre

Franz Di Cioccio e

Patrick Djivas escono per andare a cena, piove forte, sono incappucciati e viaggiano veloci, non oso fermarli. Ma lo ammetto, una foto con loro avrei voluto farla. Il resto della band segue dietro decisamente più rilassata e gioviale.

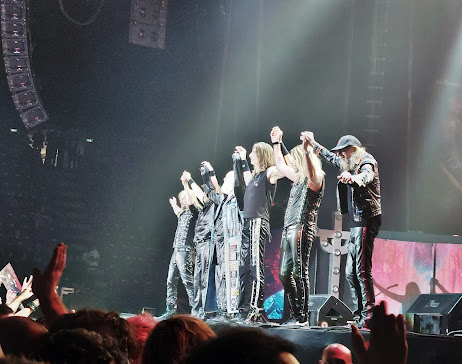

Entrati, gli arredi di stoffa rossa del Teatro Alfieri, il secondo più antico della città, le luci calde e soffuse fanno proseguire la magia delle vie, dei portici e delle piazze, creando un' atmosfera antica, tanto che quel protagonista che manca pare possa uscire da un momento all'altro da dietto un drappo rosso con il fumo della sigaretta ad anticiparlo. Ad uscire, in perfetto orario è invece la Premiata Forneria Marconi in una formazione a nove elementi. In prima fila i quattro reduci di quel tour del 79 passato alla storia: un Franz Di Cioccio che dall'alto dei suoi 78 anni, con le bacchette della batteria perennemente infilate nella cintola dei jeans, si prodiga durante tutto il concerto a cantare, suonare la batteria e ballare con passi di danza da menestrello rock, Patrick Djivas incollato al suo sgabello fa uscire note di basso che fanno tremare il teatro e sembrano dialogare, Lucio Fabbri è il violinista che tutti conosciamo, e stasera c'è pure Flavio Premoli alle tastiere, fisarmonica ('Il Giudice') e il mitico Moog. Poco più dietro i giovani: il talentuoso Luca Zabbini alle chitarre e tastiere e pure voce in 'Zirichiltaggia', Marco Sfogli alle chitarre con il sempre difficile compito di sostituire il maestro Franco Mussida e poi ancora Roberto Gualdi alla batteria quando non deve lasciarla a Di Ciccio e Alessandro Scaglione alle tastiere. Questa sera poi c'è Michele Ascolese l'instancabile chitarrista che con Fabrizio De André ci suonò negli ultimi dieci anni della sua vita.

Delle canzoni di Deandré non dico nulla, oltre ai classici che resero immortale quel tour c'è spazio anche per una lunga parentesi dedicata all'album Buona Novella del 1970 musicato da una PFM che ancora si chiamava I Quelli.

"Molti di quegli arrangiamenti li ho mantenuti nel tour successivi perché hanno dato alla mia musica un volto nuovo e vivace" raccontò De André. Così nuovo che ancora oggi, così ricchi, funzionano alla grande.

Quando Franz Di Cioccio lancia quel "Branca, Branca, Branca..." prima di 'Volta La Carta' mi pare esca dalla mia vecchia cassetta e il pubblico che risponde "leon leon leon" sia quello presente nel 1979. Invece questa volta ci sono anch' io.

Il bis è lasciato a 'Celebration' ed a un breve accenno di 'Impressioni di Settembre'.

Ma la catarsi si era già compiuta quando un leggio è stato posizionato a centro palco, una luce lo ha illuminato e la voce di De André ha cantato 'La Canzone Di Marinella'. In quel momento sì, c'eravamo tutti. (O quasi).